Les voies veineuses centrales (VVC) jouent un rôle important pour accéder au système veineux central, notamment chez les patients nécessitant des traitements prolongés comme la chimiothérapie, la nutrition parentérale ou des antibiothérapies. Ces dispositifs, insérés dans des veines de gros calibre (jugulaire interne, clavière, fémorale), garantissent un haut débit veineux grâce à leur positionnement précis à la jonction de la veine cave supérieure et de l’oreillette droite.

La pose d’un cathéter veineux central est une procédure délicate, réalisée sous contrôle radiologique pour un positionnement optimal. Elle exige une asepsie rigoureuse et une surveillance constante pour éviter les complications telles que les infections ou les thromboses. Pour les infirmiers, maîtriser les techniques d’insertion, les soins associés et reconnaître les situations à risque est essentiel pour le bien-être du patient.

Ce guide détaille les principes clés des VVC, les types de cathéters (CVC, port cath, cathéters implantables), les techniques de pose et les compétences nécessaires pour une utilisation efficace en milieu hospitalier ou à domicile.

Principes fondamentaux des voies veineuses centrales

Compréhension anatomique et physiologique

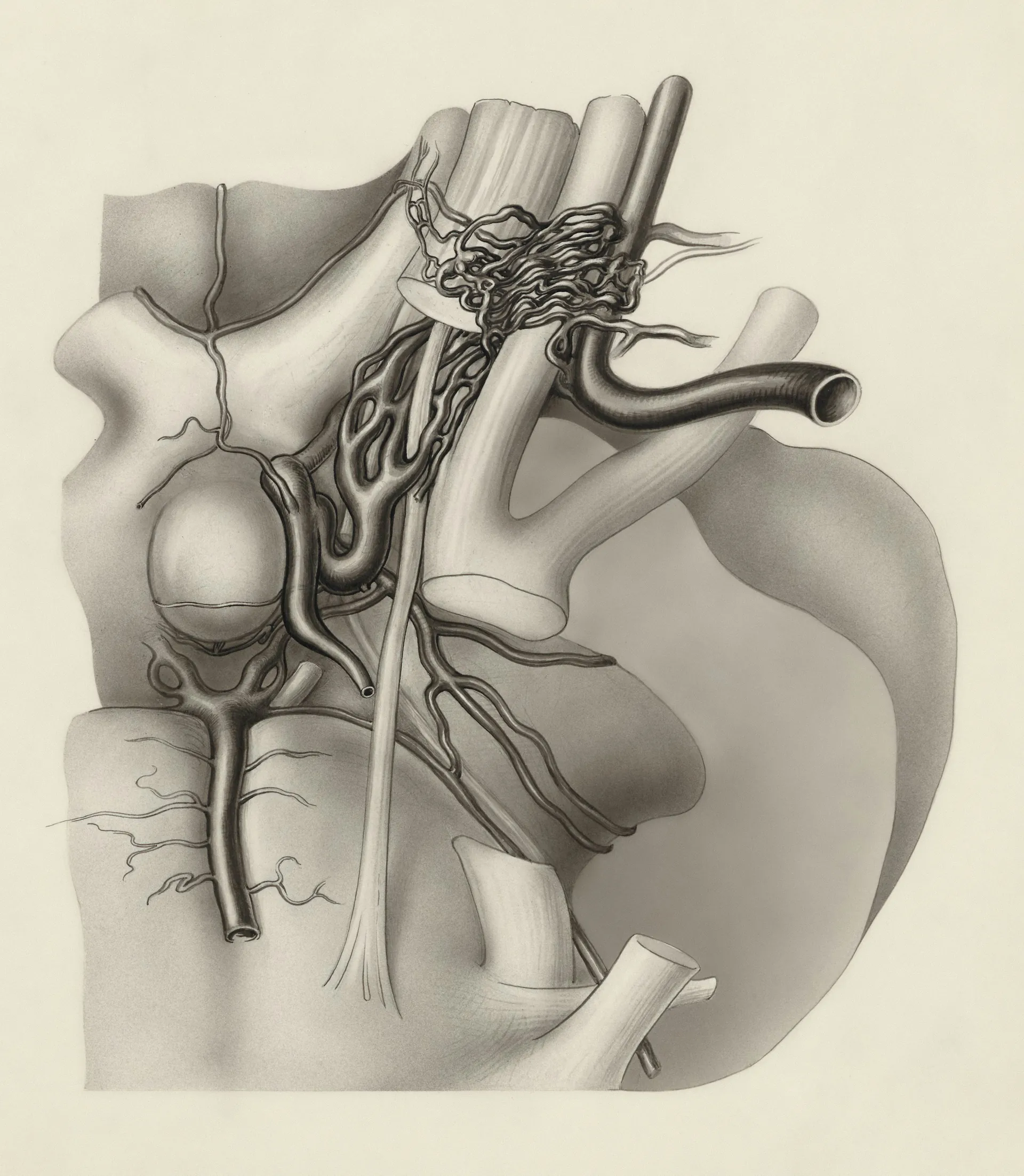

Les voies veineuses centrales utilisent des veines de gros calibre, telles que la veine jugulaire interne, la veine sous-clavière ou la veine fémorale, pour insérer un cathéter veineux central. Ces veines centrales se connectent à la veine cave supérieure, acheminant le sang directement vers l’oreillette droite du cœur. Cette configuration permet une administration rapide et efficace des traitements.

La taille et la profondeur de ces veines, combinées à l’absence quasi totale de valves, favorisent à la fois le passage et la bonne position du cathéter central, tout en réduisant le risque d’obstruction. Une maîtrise parfaite de cette anatomie est essentielle pour assurer une mise en place correcte du cathéter et limiter les complications liées à son utilisation.

Indications cliniques

La pose d’une voie veineuse centrale est indiquée dans de nombreuses situations cliniques majeures. Parmi ces indications, on retrouve :

- L’administration de chimiothérapie chez les patients atteints de cancer.

- La nutrition parentérale nécessitant un dispositif durable.

- Les traitements antibiotiques prolongés.

- Le monitorage des pressions veineuses centrales ou des perfusions volumineuses rapides.

Elle est également recommandée dans les cas où les voies veineuses périphériques sont difficiles ou impossibles à utiliser, ou encore pour certains prélèvements sanguins répétés. Chaque indication doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse des risques et bénéfices par l’équipe soignante.

Risques et complications

Malgré leur utilité, les cathéters veineux centraux présentent des risques qu’il est essentiel de connaître et de prévenir. Les infections liées aux cathéters représentent la complication la plus fréquente et redoutée, avec un potentiel d’évolution vers des infections systémiques graves.

D’autres risques incluent :

- La thrombose veineuse associée à la présence du cathéter.

- Le risque de pneumothorax lors de la ponction de la veine sous-clavière.

- Les troubles du rythme cardiaque si le cathéter est mal positionné.

Pour minimiser ces complications, une surveillance rigoureuse de la zone d’insertion, des soins aseptiques méticuleux et un contrôle radiologique systématique sont indispensables.

Types de voies veineuses centrales

PICC Line

Le PICC Line, ou cathéter central à insertion périphérique, est inséré dans une veine profonde du bras, généralement au-dessus du pli du coude, comme la veine basilique ou céphalique. Ce type de cathéter veineux central est guidé jusqu’à la jonction cavo-atriale, garantissant un accès fiable pour des perfusions de longue durée, souvent jusqu’à six mois.

Il peut être équipé d’une ou plusieurs lumières et est maintenu en place grâce à un système de fixation tel que le Stat-Lock ou le Grip-Lock. Le pansement doit être renouvelé de manière stérile et régulière afin de limiter les risques d’infection.

Chambre implantable (Port-a-Cath)

La chambre implantable, aussi appelée Port-a-Cath, est un type de cathéter central entièrement implanté sous la peau. Elle se compose d’un réservoir métallique relié à un cathéter veineux central inséré dans une veine centrale comme la veine jugulaire interne ou la veine sous-clavière. Ce dispositif est particulièrement apprécié pour sa discrétion et son confort, offrant un accès veineux central durable sans nécessiter de soins quotidiens au niveau d’un site d’insertion exposé.

On l’utilise fréquemment en oncologie pour la chimiothérapie ou la nutrition parentérale, réduisant ainsi le risque d’infections liées au site d’accès.

Cathéter central à insertion périphérique (CCIP ou Broviac)

Le cathéter central à insertion périphérique tunnelisé, communément appelé Broviac (mais aussi Hickman ou Groshong selon les modèles), est un cathéter veineux central tunnelisé. Il est inséré dans des veines centrales comme la veine jugulaire interne ou la veine sous-clavière. Ce type de cathéter est conçu pour des traitements prolongés, avec une partie du dispositif passant sous la peau avant de rejoindre la veine centrale, ce qui réduit les risques d’infection au point d’entrée.

Il est largement utilisé en pédiatrie et pour les patients nécessitant des traitements lourds et prolongés, tels que certains protocoles de chimiothérapie ou de nutrition parentérale.

Techniques d’insertion et de soins

Technique d'insertion stérile

La pose d’un cathéter veineux central doit être réalisée dans des conditions strictement stériles afin de minimiser le risque d’infection. Cela implique un lavage soigneux des mains avec un produit hydroalcoolique, le port de gants stériles, d’un masque, d’une blouse et d’une coiffe. Le site de ponction est préparé par une antisepsie rigoureuse en 5 temps, avec application d’un antiseptique adapté et séchage complet.

L’utilisation d’un champ stérile est indispensable avant l’insertion, qui se fait souvent sous guidage échographique et contrôle radiologique. L’orientation du biseau de l’aiguille à environ 10-30 degrés lors de la pénétration de la veine permet une insertion précise et minimise les traumatismes veineux.

Gestion des pansements

Le pansement au site d’insertion doit être réalisé avec des techniques aseptiques strictes. Après chaque manipulation, il convient d’enlever les anciens pansements avec précaution, de réaliser une nouvelle antisepsie en respectant un mouvement du centre vers la périphérie, puis d’appliquer un pansement stérile transparent semi-perméable.

Ce type de pansement permet une surveillance visuelle du site veineux central sans devoir le retirer fréquemment. La périodicité du changement du pansement dépend du protocole en vigueur, mais ne doit pas être trop rapprochée pour limiter la contamination, sauf en cas de signes d’infection ou de décollement.

Administration de médicaments et de solutés

L’administration via un cathéter central passe par le raccordement à un système clos stérile, souvent grâce à un connecteur sécuritaire. La purge des lignes doit être systématique avant et après passage des solutés, à l’aide de seringues de NaCl 0,9% stérile, pour éviter la formation de caillots et maintenir la perméabilité. Certains cathéters à plusieurs lumières permettent la co-administration simultanée de traitements incompatibles.

Le contrôle rigoureux du débit, l’identification correcte des voies et le respect des protocoles de perfusion sont essentiels pour la sécurité du patient.

Prévention des infections associées aux soins

Prévenir les infections liées aux cathéters veineux centraux repose sur un ensemble de mesures strictes : lavage des mains avant toute manipulation, antisepsie soigneuse du site et des raccords, utilisation de matériel stérile, et réduction au minimum des ouvertures du circuit veineux. Un monitorage régulier du site d’insertion pour détecter rougeurs, douleur, exsudat ou tuméfaction est fondamental.

En cas de suspicion d’infection, il faut alerter précocement l’équipe médicale et réaliser les examens adaptés, notamment cultures bactériologiques du cathéter. La formation continue et le respect des bonnes pratiques sont indispensables pour diminuer le risque d’infections et assurer la santé optimale des patients porteurs de voies veineuses centrales.

Communication avec les patients

Explication des procédures

Il est essentiel de prendre le temps d’expliquer clairement aux patients la nature et le déroulement de la pose d’un catheter veineux central. En détaillant les différentes étapes, les raisons médicales justifiant cette intervention, ainsi que les avantages et les éventuels risques associés, vous contribuez à instaurer un climat de confiance.

Une explication adaptée à leur niveau de compréhension permet également de réduire leur anxiété et de les préparer mentalement à la procédure.

Gestion des attentes et des inquiétudes

Les patients porteurs de voies veineuses centrales peuvent avoir des interrogations légitimes concernant la douleur, les limitations dans leurs activités quotidiennes ou encore le risque d’infection. Votre rôle est d’écouter attentivement leurs préoccupations, de répondre à leurs questions avec empathie et de fournir des informations claires et factuelles. En communiquant de manière transparente, vous aidez le patient à mieux gérer ses attentes et à collaborer plus activement dans son parcours de soins.

Enseignement sur l'entretien à domicile

Une part importante de la prévention des complications repose sur l’éducation du patient concernant les soins à domicile. Il est primordial de leur enseigner comment reconnaître les signes d’infection ou de dysfonctionnement du catheter, la nécessité d’éviter toute manipulation non autorisée du dispositif, ainsi que les bonnes pratiques d’hygiène.

Informer le patient sur l’importance de respecter les rendez-vous de contrôle et de signaler toute anomalie contribue à améliorer l’efficacité du suivi et à garantir la sécurité des patients porteurs d’une voie veineuse centrale.

Compétences spécifiques à l’utilisation des différentes voies

Rôle dans la nutrition parentérale

La nutrition parentérale nécessite un accès veineux central fiable, capable de supporter l’infusion de solutions hyperosmotiques sur le long terme. Les dispositifs tels que les cathéters veineux centraux (CVC) tunnelisés, les PICC Lines ou encore les chambres implantables comme le Port-a-Cath sont privilégiés pour cette fonction. Leur implantation sécurisée et leur entretien rigoureux sont essentiels pour prévenir des complications telles que les thromboses ou les infections. Ces dispositifs garantissent une administration continue et adaptée des nutriments indispensables au patient, en particulier lorsque la voie digestive est déficiente ou impraticable.

Rôle dans la chimiothérapie

Dans le cadre des traitements oncologiques, les cathéters centraux jouent un rôle fondamental. Ils permettent l’administration de médicaments cytotoxiques, souvent corrosifs, qui nécessitent un accès veineux stable, profond et durable. Cela contribue à réduire les risques de complications comme les phlébites.

Les chambres implantables, telles que le Port-a-Cath, sont particulièrement appréciées pour leur confort et leur discrétion, rendant les perfusions répétées moins contraignantes pour le patient. La maîtrise des spécificités de ces dispositifs, depuis leur mise en place jusqu’à leur retrait, est indispensable pour assurer une prise en charge à la fois sécurisée et efficace des patients atteints de cancer.

Rôle dans la gestion de la douleur chronique

Les voies veineuses centrales sont également essentielles dans la gestion de la douleur chronique sévère. Elles facilitent l’administration, de manière continue ou intermittente, d’analgésiques puissants. Grâce à un accès veineux central, les perfusions contrôlées permettent un contrôle optimal de la douleur chez des patients souffrant de douleurs rebelles, tout en évitant les multiples ponctions veineuses périphériques.

Pour garantir une prise en charge adaptée, les infirmiers doivent maîtriser les spécificités de ces cathéters, notamment pour ajuster la posologie, prévenir les complications potentielles et offrir un suivi personnalisé à chaque patient.

Conclusion

Les voies veineuses centrales sont des dispositifs essentiels en soins infirmiers. Elles permettent l’administration de traitements complexes tels que la chimiothérapie, la nutrition parentérale ou encore la gestion de la douleur chronique. Leur mise en place et leur entretien nécessitent une connaissance approfondie de l’anatomie, l’utilisation de techniques stériles rigoureuses et une vigilance constante pour prévenir les risques d’infection.

En tant qu’infirmier, maîtriser ces compétences spécifiques est indispensable pour garantir la sécurité et le confort de vos patients. N’hésitez pas à approfondir vos connaissances et à appliquer scrupuleusement les bonnes pratiques afin d’optimiser la qualité des soins.

FAQ

Quelles sont les indications principales pour la pose d’une voie veineuse centrale ?

La pose d’une voie veineuse centrale est principalement indiquée pour l’administration de traitements lourds et prolongés tels que :

- Chimiothérapie

- Nutrition parentérale

- Antibiothérapie au long cours

- Administration de sang ou de dérivés sanguins

- Monitorage des pressions

- Remplissage rapide

- Cas d’accès veineux périphérique impossible ou difficile

Quelles sont les contre-indications à connaître avant d’effectuer une pose de cathéter veineux central ?

Les contre-indications majeures à la pose d’un cathéter veineux central incluent :

- Infection active sur le site

- Troubles majeurs de la coagulation

- Altérations cutanées (brûlures, irradiation)

- Antécédents de phlébite

- Malformations anatomiques

- Thrombopénie sévère

- Présence de matériel implanté

De plus, l'absence d’indication constitue également une contre-indication.

Quels sont les gestes et précautions essentiels pour la manipulation et l’entretien d’un cathéter veineux central ?

Pour manipuler un cathéter veineux central, il est essentiel de respecter une hygiène rigoureuse :

- Se laver les mains soigneusement

- Porter des gants stériles

- Utiliser du matériel stérile

- Désinfecter le site avec de la chlorhexidine alcoolique

Il est important d’éviter toute résistance lors de l’injection, de manipuler les dispositifs avec douceur et de surveiller les signes d’infection.

Le pansement doit rester aseptique et être changé selon le protocole en vigueur.